울진 성류굴 원경(위덕대학교 박물관 제공)

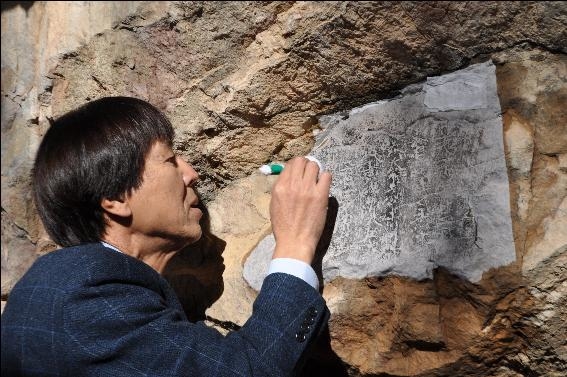

명문 조사 광경(위덕대학교 박물관 제공)

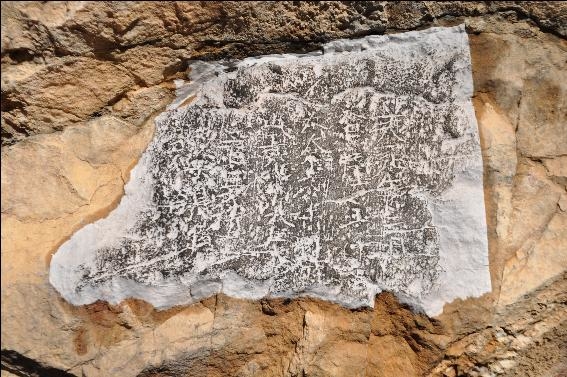

명문 탁본(위덕대학교 박물관 제공)

성류굴 명문(문화재전문 사진작가 오세윤 촬영)

[뉴스경북 취재국/김승진 기자] 울진군(군수 임광원)에서 또 다시 삼국시대 신라 금석문이 발견되었다.

명승지인 울진 성류굴(천연기념물 제155호)의 입구 바로 위 바위 면에 새겨져 있는데, 국가지정문화재 천연기념물에 고대의 금석문이 발견된 것은 국내 처음 있는 일이다.

이 명문은 지난 12월 6일(일) 성류굴을 관람하던 박홍국(59세) 위덕대 박물관장(고고학)에 의하여 발견되었는데, 이후 3차에 걸친 조사결과 543년(진흥왕 4년)에 새겨진 것으로 추정된다.

명문은 성류굴 출구의 위쪽 가로 30㎝, 세로 20㎝되는 석회암면에 세로 7행 38자가 새겨졌으며, 글자의 크기는 가로 3㎝, 세로 4㎝ 정도로 음각되어 있다.

글자는 예서의 분위기가 남아있는 해서체이며, 새겨진 연대를 말해주는 첫째 줄은 비교적 또렷한 편이다.

그 밖의 명문들은 석회암 특유의 종유(鐘乳)가 흘러내려 새겨진 글자 획의 일부를 덮고 있거나, 표면 박락된 곳이 있어 판독을 어렵게 하는 가운데 현재까지 30여자가 읽혀진다.

명문의 후반부는 해석이 어렵지만, 전체적인 내용은 신라 진흥왕 4년(543년) 3월 8일에 △축부(△丑付) 대나마(大奈麻, 신라 시대 17관등 중의 10번째에 해당하는 경위〈京位〉)가 울진 성류굴에 왔다가 글을 남긴 것으로 보인다.

따라서 울진 성류굴은 삼국시대부터 신성한 명승지였으며, 삼국시대 금석문, 통일신라시대(『삼국유사』의 내용), 고려시대 말기 탐방기(이곡의 「동유기」), 조선시대 전기의 김시습의 시(詩), 조선시대 후기 겸재 정선의 성류굴그림 등 각 시대의 사료(史料)를 모두 가진 국내 유일한 명승지였음이 밝혀졌다.

이 명문은 신라 중고기 금석문의 기재방식인 직명(職名)+부명(部名)+인명(人名)+관등명(官等名) 순에서 아직까지 출신 부명이 확인되지 않지만, ‘대나마(大奈麻)’의 관등명이 울진 봉평리 신라비(국보 제242호, 524년)와 동일한 글자로 되어 있는 점과 간지(干支)로부터 시작된다는 점에서 이 명문을 조사한 학자들은 명문의 첫 부분인 ‘계해년(癸亥年)’이 543년과 603년(진평왕 25년) 및 663년(문무왕 3년) 중에서 543년에 해당할 가능성을 높게 보고 있다.

한편 현재까지 판독(박홍국 위덕대 박물관장․심현용 울진봉평신라비전시관 학예연구사 공동판독)된 글자는 다음과 같다.

“癸亥年三月/ 八日△丑付智/ 大奈麻未△△/ 此時我沂大思/

△古〔또는 右〕五(?)持△/ 知人夫息〔또는 見〕信/ 刀尒△咎△”

이 명문을 발견한 박홍국 위덕대 박물관장은 성류굴 입구 주변 암벽에는 이번에 발견된 명문 외에도 종유에 덮이거나 마모된 문자들이 보이는데, 이에 대한 추가정밀조사가 필요함을 강조했다.

또한 성류굴 명문이 신령한 경승지를 방문한 사실을 새겼다는 점에서 울주 천전리 각석(국보 제147호)의 명문들과 유사한 성격을 가진 것으로 보았다. 이와 더불어 울주 천전리 각석은 경주 월성에서 직선거리로 불과 25㎞정도 떨어져 있지만, 울진 성류굴 각석은 126㎞나 떨어진 경승지의 암벽에 새긴 연대를 알 수 있는 방문기가 발견된 것은 현재까지 이것이 유일하다.

이 명문에 대하여 노중국 계명대 명예교수(고대사)는 “당시 왕경의 관리가 성류굴에 왔다간 것은 이곳의 신성함과 관련시켜 고찰할 필요가 있으며, 울주 천전리 각석과 더불어 풍광 좋은 암벽에 새긴 삼국시대 명문은 매우 귀한 것으로 신라사연구에 소중한 자료”로 평가했다.

또한 이영호 경북대 교수(신라사)는 “최근에 성류굴 입구에서 명문이 발견되었다는 것은 충북 제천 점말동굴 입구에 각석들이 있는 것과 비교할 수 있는 자료로 신라사 연구에 매우 중요한 자료로 평가된다”라고 말했다.

그리고 박광열 성림문화재연구원장(고고학)도 “울진지역은 신라가 동해안지역으로 진출하는데 중요한 거점이었음은 신울진원전부지에서 발굴된 덕천리 신라고분군의 유물, 즉 6세기 중엽의 신라 왕경 귀족들이 착용하였던 금동관, 환두대도, 금귀걸이 등의 출토 유물들이 증명하고 있으며, 울진 봉평리 신라비와 더불어 이번에 발견된 성류굴 각석도 이를 뒷받침하는 중요한 자료”라고 보았다.

또 심현용 울진봉평신라비전시관 학예사는 “1988년 울진 봉평리 신라비가 발견된 이후 또 신라시대 금석문이 발견된 것은 앞으로 울진지역이 신라사연구에 중요한 역할을 할 것으로 생각된다”고 말했다.

이제까지 울진 성류굴 명문을 조사해 온 학자들은 이 명문이 모두 판독되고 그 내용이 해석되면 울진 봉평리 신라비를 비롯하여 삼국시대를 보완할 수 있는 6세기 신라의 관등, 제사(?), 지방통치 등을 연구하는데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다. <자료제공.문화재팀>

[기사관련 학자]

◦박홍국 위덕대 박물관장(고고학 전공)

◦노중국 계명대 명예교수(고대사 전공) ◦이영호 경북대 교수(신라사 전공)

◦박광열 성림문화재연구원장(고고학 전공)

◦심현용 울진군 울진봉평신라비전시관 학예연구사(고고학 전공)

※ 참고자료

『삼국유사』

① 보천은 늘 신령한 계곡의 물을 떠서 마셨다. 만년에 육신이 공중으로 날아 유사강 밖에 이르러 울진국 장천굴에 머물렀다. (보천은) 아침저녁으로 수구다라니 외우는 것을 일과로 삼았다. 굴의 신이 모습을 드러내어 말하기를 “제가 굴의 신이 된지 2천년이 되었지만, 오늘에야 처음으로 수구다라니를 들었습니다. 청컨대 보살계를 받고자 합니다”라고 하였다. 이미 (보살계를) 받은 다음날 굴은 또한 형체도 없어졌다. 보천은 놀라고 이상히 여겨 21일을 머물다가 오대산 신성굴로 돌아와서 다시 50년간 수도를 하였다.”〔『三國遺事』卷3 塔像4 臺山五萬眞身條〕

② 보질도태자는 언제나 계곡의 신령한 물을 마셨는데, 육신이 공중으로 올라가 유사강에 이르러 울진대국의 장천굴에 들어가 도를 닦았다. (그 후) 오대산 신성굴에 돌아와 50년 동안 도를 닦았다.”〔『三國遺事』卷3 塔像4 五臺山寶叱徒太子傳記條〕

「동유기(東遊記)」

(이곡(李穀, 1298~1351), 『가정집〔稼亭集〕』 권5(卷五) 기(記)

-------------------------------------------------------------------------------

1)본관은 한산(韓山, 지금의 충청남도 서천). 자는 중보(仲父), 호는 가정(稼亭), 초명은 운백(芸白), 한산 출생, 한산이씨 시조인 윤경(允卿)의 6대손이다. 찬성사 자성(自成)의 아들이며, 색(穡)의 아버지이다. 이곡은 1317년(충숙왕 4) 거자과(擧子科)에 합격한 뒤 예문관검열이 되었다. 원나라에 들어가 1332년(충숙왕 복위 1) 정동성(征東省) 향시에 수석으로 선발되었다. 다시 전시(殿試)에 차석으로 급제하였다. 이 때 지은 대책(對策)을 독권관(讀卷官)이 보고 감탄하였다. 재상들의 건의로 한림국사원검열관(翰林國史院檢閱官)이 되어 그때부터 원나라 문사들과 교유하였다. 이곡은 1334년 본국으로부터 학교를 진흥시키라는 조서를 받고 귀국하여 가선대부 시전의부령직보문각(嘉善大夫試典儀副令直寶文閣)이 제수되었다. 이듬해에 다시 원나라에 들어가 휘정원관구(徽政院管勾)·정동행중서성좌우사원외랑(征東行中書省左右司員外郎) 등의 벼슬을 역임하였다. 그 뒤에 본국에서 밀직부사·지밀직사사를 거쳐 정당문학(政堂文學)·도첨의찬성사(都僉議贊成事)가 되고 뒤에 한산군(韓山君)에 봉해졌다. 이곡은 이제현(李齊賢) 등과 함께 민지(閔漬)가 편찬한 『편년강목 編年綱目』을 증수하고 충렬·충선·충숙 3조(三朝)의 실록을 편수하였다. 한때는 시관이 되었으나 사정(私情)으로 선발하였다는 탄핵을 받았다. 다시 원나라에 가서 중서성감창(中書省監倉)으로 있다가 귀국하였다. 공민왕의 옹립을 주장하였으므로 충정왕이 즉위하자 신변에 불안을 느껴 관동지방으로 주유(周遊)하였다. 1350년(충정왕 2) 원나라로부터 봉의대부 정동행중서성좌우사낭중(征東行中書省左右司郎中)을 제수 받았고, 그 이듬해에 죽었다. 이곡은 일찍이 원나라에서 문명을 떨쳤다. 원나라의 조정에 고려로부터 동녀를 징발하지 말 것을 건의하기도 하였다. 그는 중소지주 출신의 신흥사대부로, 원나라의 과거에 급제하여 실력을 인정받음으로써 고려에서의 관직생활도 순탄하였다. 그는 유학의 이념으로써 현실문제에 적극적으로 대결하였다. 그러나 쇠망의 양상을 보인 고려 귀족정권에서 그의 이상은 실현되지는 못하였다. 이러한 상황은 그의 여러 편의 시에 잘 반영되어

---------------------------------------------------------------------------------------

「동유기(東遊記)」의 성류굴 부분)

19일에 울진(蔚珍)에 도착하여 하루를 머물렀다. 21일에 아침 일찍 울진을 출발하였다. 현에서 남쪽으로 10리쯤 가니 성류사(聖留寺)가 나왔는데, 그 절은 석벽의 단애 아래 장천(長川) 가에 위치하였다. 단애의 석벽이 1000척의 높이로 서 있고 그 석벽에 작은 동굴이 뚫려 있었는데, 그 동굴을 성류굴(聖留窟)이라고 불렀다. 그 동굴은 깊이도 측량할 수 없었지만 으슥하고 어두워서 촛불 없이는 들어갈 수가 없었다. 그래서 절의 승려로 하여금 횃불을 들고서 길을 인도하게 하고는, 또 출입에 익숙한 고을 사람으로 하여금 앞뒤에서 돕게 하였다.

동굴의 입구가 워낙 좁아서 무릎으로 4, 5보(步)쯤 기어서 들어가니 조금 넓어지기에 일어나서 걸어갔다. 다시 몇 보를 걷자 이번에는 3장(丈)쯤 되는 단애가 나타났으므로 사다리를 타고 내려갔더니 점점 평탄해지는 가운데 공간이 높다랗고 널찍해졌다. 여기서 수십 보를 걸어가자 몇 묘(畝)쯤 되는 평지가 나타났으며, 좌우에 있는 돌의 모양이 매우 특이하였다.

다시 10여 보를 걸어가자 동굴이 또 나왔다. 그런데 들어왔던 동굴의 입구보다 훨씬 비좁아서 아예 배를 땅에 대고 납작 엎드려서 기어갔는데, 그 아래가 진흙탕이었으므로 돗자리를 깔아서 젖는 것을 방지하였다. 7, 8보쯤 앞으로 나아가자 조금 앞이 트이고 널찍해진 가운데, 좌우에 있는 돌의 형태가 더욱 괴이해서 어떤 것은 당번(幢幡) 같기도 하고 어떤 것은 부도(浮圖) 같기도 하였다. 또 10여 보를 가니 이루 다 기록할 수 없을 정도로 돌이 더욱 기괴해지고 모양이 더욱 다양해졌는데, 당번과 부도처럼 생긴 것들만 하더라도 이전보다 더욱 길고 넓고 높고 컸다. 여기에서 다시 앞으로 4, 5보를 가니 불상과 같은 것도 있고 고승과 같은 것도 있었다. 또 못이 있었는데 그 물이 매우 맑고 넓이도 수 묘쯤 되었다. 그 못 속에 두 개의 바위가 있었는데, 하나는 수레바퀴와 비슷하고 하나는 물병과 비슷하였으며, 그 위와 옆에 드리운 번개(幡蓋)도 모두 오색이 찬란하였다. 처음에는 석종유(石鐘乳)가 응결된 것이라서 그다지 딱딱하게 굳지 않았으리라고 생각하고는 지팡이로 두들겨 보았더니 각각 소리가 나면서 길고 짧은 크기에 따라 청탁(淸濁)의 음향을 발하는 것이 마치 편경(編磬)을 치는 것과도 같았다.

이 못을 따라 들어가면 더욱 기괴한 경치가 펼쳐진다고 어떤 사람이 말했지만, 내 생각에는 속세의 인간이 함부로 장난삼아 구경할 성격의 것이 아니라고 여겨지기에 서둘러서 빠져나왔다. 그리고 그 양 옆으로 동굴이 많이 뚫려 있었는데, 사람이 한번 잘못 들어가면 나올 수 없을 것이라는 생각도 들었다. 그래서 동굴의 깊이

-------------------------------------------------------------------------------------

있다. 『동문선』에는 100여 편에 가까운 이곡의 작품들이 수록되어 있다. 「죽부인전 竹夫人傳」은 가전체문학으로 대나무를 의인화하였다. 그밖에 많은 시편들은 고려 말기 중국과의 문화교류의 구체적인 단면을 보여주고 있다. 한산의 문헌서원(文獻書院), 영해의 단산서원(丹山書院) 등에 배향되었다. 저서로는 『가정집』 4책 20권이 전한다. 시호는 문효(文孝)이다.

---------------------------------------------------------------------------------------

가 얼마나 되느냐고 그 사람에게 물어보았더니, 그 사람이 대답하기를 “동굴 안을 끝까지 탐험한 사람은 없다. 하지만 평해군(平海郡)의 해변까지 이어질 가능성이 있다고 말하기도 하는데, 그 거리는 대개 여기에서 20여 리쯤 된다.”라고 하였다.

앞서 동굴 입구에서 옷에 훈김이 배고 더럽혀질까 걱정이 되어 동복(僮僕)의 의건(衣巾)을 빌려 입고 들어왔는데, 일단 동굴 밖으로 나와서 의복을 갈아입고는 세수하고 양치질을 하고 나니, 마치 화서(華胥)를 여행하는 꿈을 꾸다가 퍼뜩 잠에서 깬 것 같은 느낌이 들었다.

조물(造物)의 묘한 솜씨는 헤아릴 수 없는 점이 많다고 내가 예전부터 생각해 왔는데, 이번에 국도(國島)와 이 동굴을 통해서 더욱 확인할 수가 있었다. 그런데 이러한 경치는 자연스럽게 변화해서 이루어지도록 한 것인가, 아니면 처음부터 일부러 그렇게 만들어 놓은 것인가? 자연스럽게 이루어지도록 한 것이라면, 그 변화의 기틀이 어쩌면 이렇게까지 오묘할 수가 있단 말인가. 그리고 일부러 그렇게 만든 것이라면, 천세토록 만세토록 귀신이 공력을 쏟는다고 하더라도 어떻게 이렇게까지 최고의 작품을 만들어 낼 수가 있겠는가.

성류굴도

(겸재 정선, 간송미술관 소장, 1734년〈영조 10, 정선 59세 때〉, 지본담채)

뉴스경북' 자랑스런 경북인과 함께 합니다